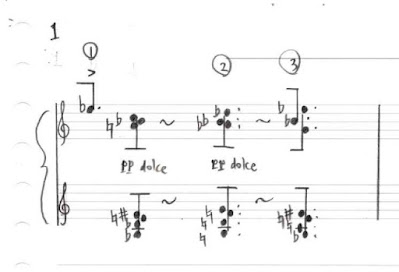

まずは前回話題にした和音の譜例をあげよう(下記の1-①~③。なお、これは出版譜に先立つ初演譜――『武満徹のピアノ音楽』、47頁に掲載――から抜き書きしたもの)。

この①に対して「C7」と「Cm7」(なお、この表記では9 以上の構成音は話を簡単にするために省いてある)という2つの見方があり、私は前者を支持するということを前回述べた。今回はその理由を説明せねばなるまい。

が、その前「Cm7」説に耳を傾けておく必要がある。『武満徹のピアノ音楽』で著者の原塁は件の和音を「Cm7」とみなす理由について、こう言う。「ここでは最上声部がE♭であり、かつアクセント記号も付されているため、内声のE♮よりもE♭の方が構造上重要に思われる」(41頁)。では、次にこれへの異論を述べよう。

①の和音をよくごらんいただきたい。E♭は確かに「最上声部」にあって「アクセント記号も付されている」ものの、この音だけが先にあり、他の和音は塊となってppのdolceで奏でられている。すると、両者はいくらか分離して聞こえないだろうか。そして、後者の和音だけで見るならば、それはC7である。

しかも、この①の和音で下段に記されている塊を②の同じ部分と見比べて見られたい。すると、前者を半音上に移したものが後者であることがおわかりいただけよう。そして、後者がG7というドミナント和音であるならば、それと同型の前者もやはりドミナント和音であることになる。そして、実際に耳にはそう聞こえるはずだ(なお、余談だが、この①の和音は、ジャズ理論でいう「アッパー・ストラクチャー・コード」――すなわち、この場合にはC7にF#mを上乗せした和音――を思わせる。そして、この箇所に限らず、武満の音楽の和音はこうした「複合和音」としてとらえる方がわかりやすいような気がする)。

さて、この①がC7だとすると、それは前回も述べたように「ドミナント和音」である。が、解決はしない。そして、その類の和音がこの《遮られない休息》第1曲の至る所に聴かれる。すると、まさに秋山邦晴が言うように音楽は「やわらかく浮遊する」(43頁)ことになるわけだが、それは原が言う「メジャーとマイナーのあいだを自由に揺れ動いている」(同)こと以上に、解決しないドミナント和音の多用(とその水平および垂直両面での配置の妙)によるところが大きいように私には思われる。

ところで、このように《遮られない休息》第1曲を改めて見直してみて気づいたのは、武満の音楽(に限ったことではないが……)を分析する際に、書かれた楽譜からその構成や構造を読み解くだけではなく、その響き――つまり、それが実際にどう聞こえるか――ということまで積極的に踏み込む必要がある、ということだ(たとえば、同じ構成音による和音であっても、その配置と前後の脈絡によって、その響きの感じ、ひいてはその意味は少なからず違ってくる。また、「書かれたこと」と「聞こえること」の間にズレがある場合もある)。そして、武満ほど鋭敏な耳の持ち主で、その都度ピアノで音を確かめながら作曲した人の作品ならば、なおさらだ。もちろん、その「どう聞こえるか」ということには楽譜の分析も欠かせない。そして、両者をうまく総合し、音楽の実際に迫ることがこれからの武満の作品研究の課題であろう。

(以下、次回)