私はルトスワフスキを作曲家として尊敬しているし、その作品の多くもまことに好ましく感じている。が、中には今ひとつピンとこないものもないではなかった。その1つがピアノ協奏曲(1987)である。以前これをクリスティアン・ジメルマン独奏の録音で聴き、「どうにも面白くないなあ」と思い、何度か再挑戦してみたものの、その印象を覆すには到らなかった。

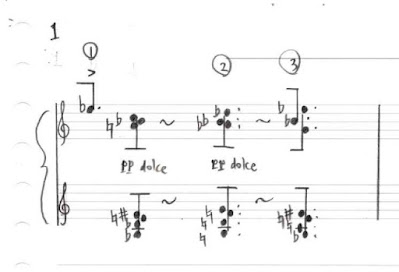

ところが、先日、ナクソスの10枚組ボックスに収められた別の演奏者(アントニ・ヴィト指揮、ポーランド国立放送管弦楽団、ピアノはエヴァ・ポブウォツカ)による録音を聴いていたところ、まるで別物のように面白かったのである。たとえば、次にあげる動画の9’05”からを聴いてみていただきたい(https://www.youtube.com/watch?v=8a1RXnCJ3vU)。この何とも摩訶不思議な響きがするではないか。そして、ここに限らず、この演奏の随所にこうした「きらめき」が見られるとともに、作品全体実に素晴らしいものに聞こえたのである。実のところ、この録音とて、以前にはそこまで面白く感じなかったのだが、それはもしかしたら、「この曲はつまらない」という固定観念があったからかもしれない。が、今回、虚心坦懐に聴いてみると、とにかく面白い(ので、大学からスコアを借りてきて改めてじっくり聴き直してみたが、感動は深まるばかり)。

なるほどジメルマンは一流のピアニストだが、この手の音楽――はっきり言えば「現代音楽」――にはあまり向いていないようだ(この協奏曲が彼のために書かれたものだとはいえ……)。この曲は彼の手にかかると、まるで「モダンなバルトーク」のように聞こえる。もちろん、そうした面がこの作品にあるのは事実で、その意味ではジメルマンは見事に弾いているのだが、ルトスワフスキの音楽特有の音響世界をうまくとらえているとは言いがたい(上の動画と同じ箇所――8‘26”あたりから――を聴き比べてみられたい:https://www.youtube.com/watch?v=Wn-nAFzOmkU)。その点、ポブウォツカのピアノは見事である。

また、ジメルマンのバックの管弦楽は作曲家自身が指揮をしているのだが、上のヴィトの指揮したものの精妙さには及ばない。精確に言えば、ジメルマンの演奏(録音)ではピアノが目立ちすぎるのに対し、ヴィトが指揮する管弦楽はピアノとのバランスが巧みにとられており、全体の音響がいっそう効果的なものとなっている(ように私には聞こえる)。

もちろん、これは私個人の感じ方にすぎない。ジメルマンの演奏の方を好む人も当然いよう。が、それはともかく、今回、彼以外の演奏によって自分がルトスワフスキのピアノ協奏曲に対する見方を改めることができた(とともに、この作曲家への尊敬の念がいっそう深まった)のは確かなことである。

すると、同じ作曲家の第4交響曲でも同じく「見直し」ができるかもしれない。今度試してみよう。